【摘 要】荷兰在推进农业集约化发展中面临着生物多样性减少、农业生态环境恶化等现实挑战,本文对荷兰实施农业生态包容性治理计划的背景、应对策略、治理思路和治理模式进行了系统梳理,探讨了不同治理模式的效果及其原因。中国在推进农业集约化发展进程中,如何应对生物多样性减少,维持农业可持续发展能力,践行包容性增长理念,荷兰的经验和做法提供了参考。

【关键词】包容性;模式;政府治理;生物多样性;经验

1引言

荷兰农业发展历史进程中,基于本国资源禀赋特征和产业比较优势,不断调整农业政策、优化农业产业结构和发展具备比较优势的产业,逐步走出了一条规模化、集约化、专业化的农业转型发展之路。但是,荷兰也面临着农业生态环境恶化、生物多样性减少、农业可持续发展能力弱化等现实挑战。为扭转农业粗放型发展对生态环境带来负面影响的不良局面,荷兰政府推出了生态包容性农业的发展计划,旨在通过采取一系列促进农业可持续发展的政策措施以实现对生态环境负面影响最小化、正面影响最大化以及在人与自然和谐共生中获益的目标。

“包容性增长”的概念首次由亚洲开发银行于2007年提出,2009年时任中国国家主席的胡锦涛在亚洲太平洋经济合作组织中倡导“包容性增长”理念,2014年习近平总书记在中共中央政治局会议上再次强调中国的发展必须是“遵循社会规律的包容性发展”。可见“包容性”是实现经济社会、人口、资源与环境均衡发展的前提和基础,作为国民经济发展的基础产业农业,“农业包容性发展”的理念和实践关系着中国经济发展和环境保护的协调,经济增长速度和质量效益的统一。作为农业发展强国,荷兰在推行农业发展和自然环境在协调统一中实现包容性增长的过程里取得了丰富经验,通过对荷兰生态包容性农业发展主要内容、面临的新问题和采取的有效措施进行系统分析,可对推进中国农业包容性增长提供借鉴。

2生态包容性农业发展计划实施背景和应对方案

荷兰,地处欧洲西北部,国土面积约41.5万km2,人口1720万人(荷兰统计局,2018年),从地域面积和人口规模来看属于小国,但却是农业强国,其农业发展在世界农业发展格局中占据十分突出的地位。生态包容性农业发展计划是荷兰在推进农业集约化发展中面临的农业生态环境恶化、生物多样性减少、农场和自然分治效果弱化等现实困境的背景下出台的,目的是保护农业生态系统的协调性和可持续性,生态包容性农业发展计划制定的初衷是保护受到威胁的生物栖息地和乡村景观;随后发展为保护生物多样性使其免受损失,尤其加强对农场飞禽的保护;几年来,该计划将重心移至维持并改善生态系统服务方面,诸如授粉、生物控制等[1]。荷兰出台包容性农业发展计划基于以下现实背景。

2.1农业生态环境恶化

表现:生态环境健康是实现高效农业的基本前提,荷兰农业集约化发展致使部分农地遭受机械过度耕作和化肥、农药过度施用造成耕地质量退化或污染,甚至农地附近的工矿或城市也遭遇污染侵害,阻碍了农业可持续发展。

应对方案:(1)荷兰政府将污染农地划分为“管理区”和“保持区”,属于“管理区”范围的,由土地所有人或经营者与政府管理部门在自愿平等原则上签订合同,制定地力改善目标和要求,引导农户参与农地污染治理。由于治理可能带来的减产减收损失,由国家根据实情给予补偿。(2)制定农业生产指导政策,控制农药、化肥使用量,控制氮、磷的释放量,加强畜禽废弃物无害化处理,防治水体和土壤污染,引导不宜耕作农作物的耕地退耕,改为自然生态保护区。

2.2生物多样性减少

表现:荷兰有1/4的土地低于海平面,大部分地方处于低地,除南部和东部部分地区有丘陵外,绝大部分地势都很低。农业集约化影响诸如沼泽、泥潭等生境类型,水体自我净化能力和小生境(如林地、草地)的续存,进而导致物种对自然和耕作生境镶嵌体适应性的下降,出现大量物种的消失,被看作是生物多样性损失的主要原因[2]。

应对方案:(1)通过制定法律来减少生物多样性的损失。每隔5年就出台一个保护生物多样性的法律法规,重点保护那些能够促进农业生产的物种,如传粉的昆虫、保护庄家的甲壳虫等。(2)发展有机农场,支持有机农民生产发展。(3)列出生物物种保护清单,引导农民对特定生物物种进行保护,由此产生的经济损失由财政发放补贴来弥补。(4)针对濒临灭绝的特殊物种,政府采用购买农地的形式对此类物种进行特殊保护。

2.3农场和自然分治效果弱化

表现:以农场和自然分治为核心理念的上级政策,有着明确的减少环境破坏行为的目的,对以农户为代表的主体制定了许多条条框框的、要求农户必须遵守的约束条件,如保证生物物种的种数、限制化肥投入量上限等,并细化目标标准,作为衡量补贴额度的依据。但要实现这些目标都必须基于农户自愿且补贴标准足以激发农户积极作为的基础上,政策实施面临成本高和道德风险。这种发展模式在实践中遭到诸多质疑和争议,一方面,农场和自然分离只是治标而非治本之策,导致农业生态环境恶化的源头并未得到有效遏制;另一方面,补贴、投资等行为会破坏自由市场原则,导致市场扭曲,不利于资源有效合理配置。据有关研究表明,农场和自然分治政策实施效果呈逐年弱化趋势[3]。

应对方案:农业生产活动并不是造成生态环境恶化的唯一因素,而城镇化、水土资源布局等因素不能被排除在外,同时,农场和自然分治不利于农业生态和文化价值的挖掘和体现,农业发展的眼光不应该仅仅局限在追逐经济价值,从长远来看,由农业发掘出来的生态价值、旅游价值、文化价值、社会价值等综合价值更符合国家长远发展利益。推进农场和自然融合发展才是治理农业生态环境问题的根本之策,主要体现在以下几个方面:一是农场的生产发展有赖于良好的生态环境,生态环境的优劣直接影响着农业生产效果的高低[4]。二是生态友好型农业发展模式在一定程度上有助于提高生物多样性,调节生态系统,发挥对生态环境保护、修复和建设的积极作用,进而促进农场和生态的良性互动[5]。

3计划实施中面临的突出问题

至今,荷兰推进农业生态包容性治理已经执行了数年,随着生态包容性农业发展的实施,一些新问题、新观念也随之产生,主要集中在以下几个方面。

3.1制度实施产生的生态效益隐形化

生态包容性农业发展直接获益者是农户及生活在乡村的居民,但效益在短期内并不显著,短期内的发展成果难以估量和计量,从而导致参与生态包容性农业发展计划的主体的贡献得不到认可。从追求利益最大化的视角出发,公众认为农民的付出是基于自身利益最大化的考量,从社会效益来看,公众认可的缺失在一定程度上会弱化农民参与生态包容性农业发展计划的积极性和主动性。

3.2社会认知参差不齐

由于生态包容性农业发展理念缺乏统一清晰的概念界定,对这一计划的观念可谓仁者见仁智者见智,各自有各自的看法和观点,容易导致观点冲突而引发争议,进而影响生态包容性农业正确发展方向。如有的生态学研究学者指出政策制定者尚未充分运用生态学知识推进农业生态保护,而另一种声音则认为生态学的研究忽略了农民面临的实际问题,推进基于生态学知识为指导的生态环境保护政策的现实意义不大。总体而言,荷兰推行的生态包容性农业治理政策亟须从生态学专家和农民视角出发,共同探讨有效方法,找到其中的平衡点。

4治理思路和模式

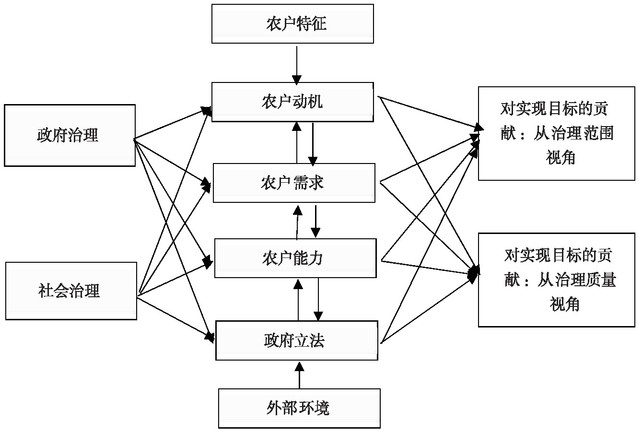

农户作为参与农业生态环境治理的主体,在影响治理效果中发挥着重要作用。农户属于理性经济人,其行为决策是在经过一系列权衡取舍下做出的,政府要充分调动农户参与生态环境治理行为的积极性和主动性,离不开经济激励。农户的积极性与农户的参与动机、农户对环境的治理需求、农户治理能力和是否受法律约束密切相关,无论是政府治理层面还是社会治理层面,都需要从挖掘农户动机、激发农户需求、培养农户能力和规范农户行为等多个维度与农户形成良好的互动关系。根据历史经验,没有设置治理目标和提炼治理价值的环境问题很难得到有效治理[6,7]。鉴于此,本文总结了荷兰推出的3种农业生态包容性治理模式,从两个维度来制定治理目标,一是治理范围,即治理项目惠及的农户数量和农户参与项目的参与率;二是治理质量,即生态环境治理前后的改善程度。荷兰农业生态包容性治理框架见图1。

图1农业生态包容性治理框架

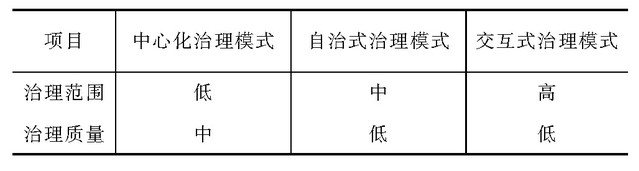

为了积极应对生态环境治理中存在的突出问题,荷兰积极开展尝试,在不同区域、不同环境背景下进行了有益探索,摸索出3种生态包容性治理模式。

4.1中心化治理模式

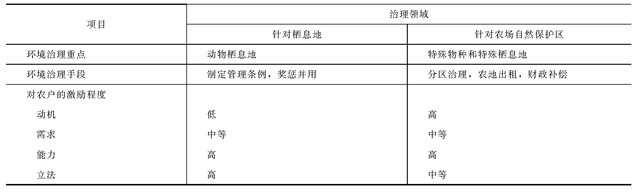

中心化治理模式以政府为主导,社会广泛参与的形式开展治理活动,覆盖了荷兰5%的农用耕地和永久性草地,通过出台国家级和地方级管理规章制度,重点针对森林景观元素和沟渠进行维护,保护动物栖息地,同时适度扩大农田天然栖息地面积。在农场自然保护区,为了有效保护草原鸟类,使这些特殊的生物与传统农场保持密切接触,政府部门采取了购买农地的方式,探索分散化经营和集中化生产相结合的治理模式(表1)。

表1中心化治理模式

4.2自治式治理模式

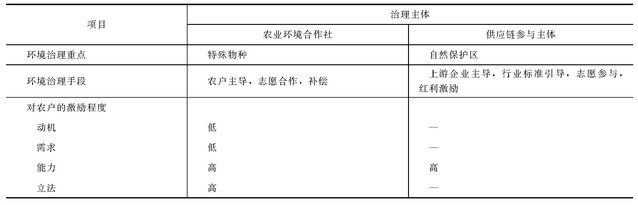

自20世纪80年代起,荷兰农村地区自治式治理模式逐渐兴起,成为一种新型的农村治理模式,农业环境合作就是其中的代表之一,其最大的特征是由农户、涉农企业、非政府组织、城市居民等私人部门主导,凭借非正式规则开展治理活动。自治模式主导者为参与农民提供知识传授、技能培养、解决就业和争取财政补偿等服务,如牛奶加工厂为能生产出符合国家生态环境保护标准奶源的奶农提供附加值奖励,金融部门为农业生产符合政府环境保护条件的农户提供低息贷款或无抵押贷款优惠条件(表2)。

表2自治式治理模式

4.3交互式治理模式

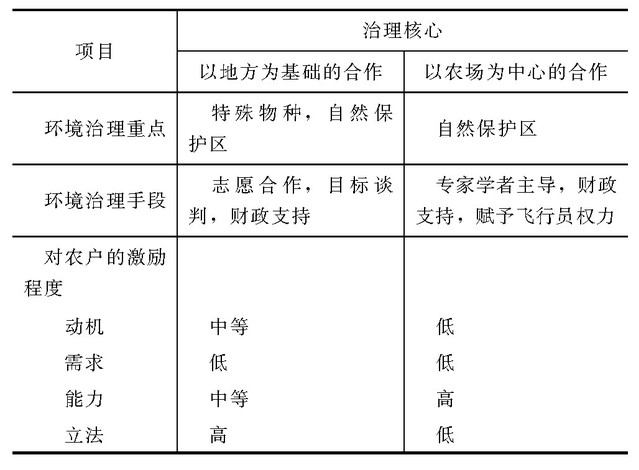

交互式治理模式通常由非政府组织、农业环境发展合作社、地方政府主导,农户、涉农企业、利益相关者广泛参与,具有“自下而上”和地方特色的治理特征,重点针对改善农场耕地质量、促进生物多样性、完善休闲娱乐功能、保护农业文化产物等目标开展具体工作。参与主体结合自身发展需求在治理模式中发挥着积极作用,农户不再仅仅关注农业生产问题,而是把更多精力投入农业多功能开发上,开展农业生产的同时更加注重生态环境保护带来的经济效应,如改善水质、美化农场景观(表3)。

表3交互式治理模式

上述3种治理模式,在对农户的激励程度上,在培养农户农业环境治理能力和通过立法来规范农户采用绿色、环境保护生产方式上做出了积极努力。可见,仅仅采用宣传教育、财政补贴等方式来引导农户树立环境保护理念是远远不够的,还需从能力培养、行为约束等方面进行提升,这是荷兰在推进农业生态包容性治理中获得的有益经验。

5治理模式效果评估

5.1生物多样性增多

在减少农业生产对生物多样性破坏上取得了积极进展,生物多样性减少幅度在下降,生物物种丰富程度在增加,农民环境友好型的农业生产经营行为不断改善,技能逐渐提升。

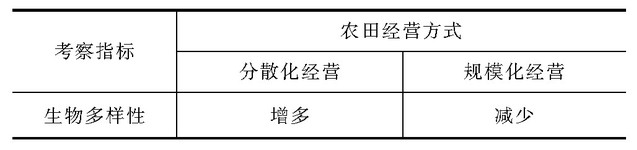

从表4可知,分散化经营农田和规模化经营农田对生物多样性的影响存在差异,前者生物多样性在增加,而后者却在减少。究其原因,分散化经营对生物栖息地破坏作用小,而规模化经营存在过度放牧、不合理开垦行为,对生物的栖息环境构成破坏,导致生物种类和数量越来越少[3]。可见,推进农田规模化经营在有助于提高经营效率的同时,随着规模的扩大,对生物多样性的保护作用是有限的。从这个角度来看,农田经营的规模化程度需要在分散化和规模化之间找到平衡。

表4农田经营模式对生物多样性的影响比较

由表5可知,生态包容性农业发展计划在有机农业生产区域和自然区域实施以后,生物丰富程度在有机农业生产区域的变化趋势异于自然区域,前者在减少,后者在增多[8]。有机农业生产区域在发展中减少甚至禁止生物农药、化肥的投入,禁止随意割剪草坪,未对野生生物的生长创造有利环境,生物的丰富程度受到了抑制,有研究指出,有羊群吃草的土地其生物物种多于从未有放牧的草地[9]。同时,自然区域由于人为影响相对较少,为野生生物提供了适宜生存的土壤、空气、水等资源。可见,有机农业生产减缓了土壤侵蚀和土质下降趋势,但却弱化了生物丰富程度,要化解有机农业发展和生物丰富程度之间的矛盾,需要优化生产区域布局。

表5区域类型对生物多样性的影响比较

5.2农民积极性增强

在治理思路上,如果继续沿袭农场和自然分治的治理模式,则不可能从根本上解决环境恶化问题,重要的是积极从事生态环境修复,实现人与自然的和谐共生。同时,农业生态包容性治理,农户的参与和积极作为起到关键作用,荷兰政府激发农户参与热情的程度已经从过去的单纯发放财政补贴层面上升到培养农户环境保护技能和增强农户环境保护法律意识层面。从3种治理模式效果(表6)来看,自治式治理模式和交互式治理模式在扩大治理范围和调动农户参与治理积极性方面发挥着积极作用[9]。例如,自治式治理模式中,农产品供应链下游的农户生产出的农产品在符合环境保护标准前提下,附加值增值激励措施调动了农户参与生态环境治理的意愿;交互式治理模式中,“自下而上”的生产行为决策机制赋予了农户一定的自主决策权,推进农业多功能开发带来的潜在经济收益激发了农户参与生态环境改善活动的主动性和创造性。

表6农业生态包容性治理效果

6启示

中国是发展中的农业大国,农业和农村经济在整个国民经济和社会发展中占有非常重要的地位,而农村工作的重中之重是“三农”问题。随着环境污染、资源紧缺、人口剧增等问题日益严重,中国农业的发展既面临自然资源紧缺和生态环境污染的挑战,又面临着如何满足日益增加的农产品需求和使广大农村摆脱贫困落后面貌的挑战,因此,中国农业必须走经济发展与人口、资源、环境协调发展之路。生态农业作为目前农业可持续发展的一种有效途径,是中国农业发展的必然选择,是实现农业现代化的重要举措。荷兰推进农业生态包容性治理的经验,为中国提供了借鉴。

6.1完善农业生态环境保护法律法规

迄今为止,中国有关农业环境保护的法律法规有《环境保护法》《农业技术推广法》《种子法》《基本农田保护法》等,这些法律法规从宏观层面上对农业环境保护提出了具体的规范和要求,但从微观层面规范农户具体农业生产行为,引导农户采用对环境友好、破坏性小、有助于生态环境修复的生产方式,引导农业生产朝着技术密集型、环境保护条件优良的方向发展的法律文件较少。鉴于荷兰在通过细化农业环境保护法律条文以增强农户规范合法开展农业生产活动意识方面取得的环境保护积极成果的做法,中国应逐步完善农业生态环境保护法律法规细则,从细节上、从环节上推进农业生态环境治理进程。

6.2科学规划农业区域和非农业区域布局

推进农业集约化发展有助于提升农业综合生产力和资源要素优化配置,但中国要吸取荷兰在农业集约化发展中采用农场和自然区域分治会带来局部生态环境恶化、生物多样性减少、生态环境不平衡等一系列问题的经验教训,立足长远利益,以推进农场和自然区域融合发展为出发点,统筹规划农业发展区域与非农业发展区域布局,力争在这两大区域内实现功能优势互补,在经济效应中凸显生态效应,在生态效应中提升经济效应,促进农场和生态的良性互动。

6.3适度增加环境补贴支付力度

理论和实践证明,农业环境补贴具有生态环境保护功能[10],荷兰通过财政补贴方式调动农户参与农业生态环境治理积极性的做法,增强了农业的外部性,加强了农业环境修复。中国在农业生态环境保护方面的投入可以适度提高,优化财政资金支出构成,将财政支出重点向调动农户参与农业环境治理行动上倾斜,通过设置环境保护治理奖励项目,开展农户环境保护技能培训,开设环境保护知识讲座,激活农户参与农业生态环境治理的热情和主动性,将农业生产发展和环境保护有机结合,实现农业生产、农民增收、环境优良的多重目标。

参考文献:

[1]EKROOS J,OLSSPN O.Optimizing agri-environment schemes for biodiversity, ecosystem service or both?[J].Biological Conservation, 2009,12(6):65-71.

[2]FOLEY J A,et al.Solutions for a cultivated planet[J].Nature,2011,21(10):337-342.

[3]JORDAN A,LENSCHOW A.Environmental policy integration:a state of the art review[J].Environmental Policy and Governance,2010,11(9):147-158.

[4]PIMENTEL D.Environmental,energetic, economic comparisons of organic and conventional farming systems[J].BioScience,2005,55(7):573-582.

[5]JULES Prett,ZAREEN Pervez Bharucha.Sustainable intensification in agricultural systems[J].Annals of Botony,2014,12(1):1571-1596.

[6]CASHMORE M,WEJS A.Constructing legitimacy for climate change planning:a study of local government in Denmark[J].Global Environment Change,2014,24:203-212.

[7]UITTENBROEK C J.Mainstreaming climate adaption into urban planning:overcoming barriers,seizing opportunities and evaluating the results in two Dutch case studies[J].Regional Environmental Change,2013,13(2):399-411.

[8]PETER Batary,LYNN V.The role of agri-environment schemes in conservation and environmental management[J].Conservation Biology,2015,29(4):1006-1016.

[9]RUNHAAR H A C,MELMAN Th C P,BOONSTRAF G.Promoting nature conservation by Dutch farmers:a governance perspective[J].International Journal of Agricultural Sustainability,2017,15(3):264-281.

[10]程宇光.健全农业生态环境补偿制度的若干问题探析[J].生态经济,2010(6):148-151.