2024年11月15日下午,“全球气候治理与国际合作”主题边会在第二十九届联合国气候变化大会(COP29)中国角举行。本场边会由北京大学碳中和研究院主办,清华大学气候变化与可持续发展研究院、清华大学能源环境经济研究所、清华大学环境学院协办,耶鲁大学国际领导力中心提供战略支持。生态环境部副部长、中国政府代表团团长赵英民,北京大学城市与环境学院讲席教授、中国科学院院士陶澍,生态环境部应对气候变化司司长夏应显,英国外交部气候司司长戴比·帕米尔(Debby Palmer),中国气象局国家气候中心主任巢清尘,全国人大常委会委员、中国国家气候变化专家委员会副主任王毅,美国前驻华环境科技卫生参赞沈岱波(Deborah Seligsohn)、自然资源保护协会(NRDC)高级副总裁亚米德·德格尼克(Yamide Dagnet)以及来自联合国可持续发展解决方案网络、联合国工业发展组织、自然资源保护协会、英国皇家国际事务研究所、英国气候变化委员会、中国21世纪议程管理中心、剑桥大学、牛津大学、耶鲁大学、伦敦政治经济大学、帝国理工大学、北京大学、清华大学等机构的百余位代表共同与会。北京大学副校长、北京大学碳中和研究院院长、中国科学院院士朴世龙通过视频参会。边会开幕式由北京大学碳中和研究院副院长、北京大学国际关系学院副院长、北京大学博雅特聘教授张海滨主持。

全球气候治理已走过30多年不平凡的历程,在曲折中不断向前推进。经过COP28的全球盘点,国际社会更迫切感受到强化国际合作应对气候挑战的重要性。当前国际形势错综复杂,全球气候治理面临的不确定性显著上升,全球气候治理何去何从备受世界关注。在此背景下边会围绕“全球气候治理与国际合作”这一时代主题邀请中外嘉宾在联合国巴库气候大会期间进行全面深入交流,系统思考全球气候治理的变革可能,汇集各方智慧,激活各层次和多元行为体的行动潜力、识别潜力议题和方向等,为实现碳中和提供更多可能的选择与方案,从而扎实推进《巴黎协定》的履约,共促国际气候合作走深走实。

与会嘉宾合影

朴世龙代表主办方北京大学碳中和研究院发表视频致辞,他对参会的中外嘉宾表示热烈欢迎。朴世龙指出,2015年《巴黎协定》达成以来,全球气候治理取得积极进展,但国际社会的减排行动与《巴黎协定》确定的温控目标之间存在巨大差距。本次联合国气候大会正是推动和强化气候行动的重要时机,他期待巴库气候大会能够在推动《巴黎协定》实施方面取得实实在在的进展。朴世龙在致辞中还介绍了北京大学在应对气候变化、推进碳中和方面开展的重点工作,包括将“碳中和核心科学与技术”列为学校层面布局的四大重点交叉学科平台之一,成立碳中和研究院,设立“碳中和系统科学与治理”交叉学科博士点,开展数据智能驱动的全球气候治理研究,举办首届全球变化生态学前沿论坛,联合巴黎政治学院举办“北大-巴政气候周”等系列工作。

朴世龙作视频致辞

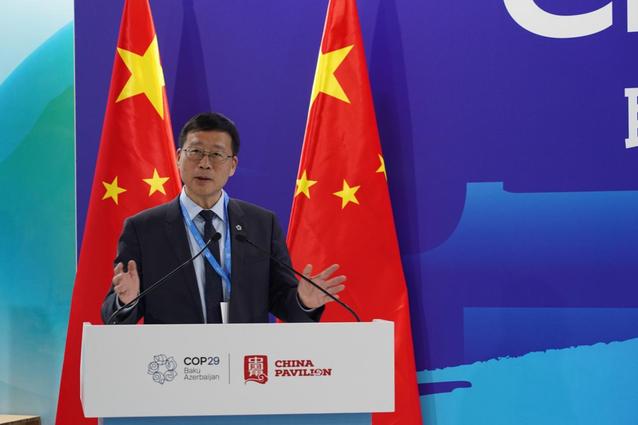

赵英民在致辞中系统回顾了全球气候治理进程自1990年正式启动以来的发展历程,并指出,全球气候治理在曲折中不断艰难前进,始终坚持《联合国气候变化框架公约》和《巴黎协定》确定的基本方向,不断取得进展。他强调,当前全球气候治理仍面临诸多挑战,迫切需要国际社会进一步加强合作。展望未来,他就如何推进全球气候治理提出四点建议:面对诸多挑战,应坚定不移地捍卫多边主义,反对单边主义;各国应采取务实行动,切实履行《巴黎协定》中所作的各项承诺;积极推进全球气候治理体制的建设,推动各国在现有基础上各尽所能,尽最大努力减缓气候变化,确保气候行动不倒退;有效发挥城市、企业和社会力量的作用,推动绿色低碳技术不断取得创新成果。

赵英民致辞

耶鲁大学国际领导力中心首席战略官雨果·本·戴维德(Yuval Ben-David)在致辞中指出,耶鲁大学国际领导力中心的使命是培养和支持创新、高效和适应性强的领导者,以应对全球严峻的挑战;倡导全球化,通过公平、信任和建立人与人之间交流打破成见、消除疑虑从而解决问题。他强调,国际气候进程的成功并不取决于任何一个领导人或国家,每个公民、学者、企业和民间组织、城市和州有义务且有责任互相鼓励,形成多方参与且韧性灵活的框架机制。

雨果·本·戴维德致辞

张海滨主持

在主旨演讲环节,来自中、美、英等国的6位嘉宾分别就中国参与全球气候治理、中美气候合作、中英气候实践、中国碳中和与经济发展以及全球碳中和进展进行了精彩的分享,为新形势下全球气候治理以及实现全球碳中和目标贡献解决方案。清华大学气候变化与可持续发展研究院全球气候治理研究主任胡彬主持主旨演讲环节。

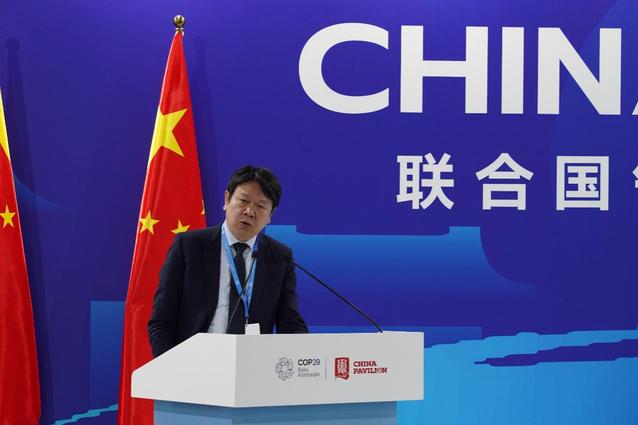

中国生态环境部应对气候变化司司长夏应显分享了中国政府在应对气候变化和推进全球气候治理方面的工作进展。基于中国碳达峰、碳中和“1+N”政策体系,他重点介绍减缓和适应领域开展的工作,包括能源绿色低碳转型、市场机制,甲烷等非二氧化碳温室气体排放控制、《国家适应气候变化战略2035》等。他在演讲中强调,联合国气候变化巴库大会是承上启下的关键节点,呼吁各方发出多边进程不可逆转、国际合作不可或缺的积极信号。

夏应显作主旨发言

沈岱波详细介绍了与清华大学合作开展的“新形势下中美气候合作”的最新研究进展。该研究针对中美过去气候合作的经验、当前的现状和未来的展望进行问卷设计,邀请超过百位参与过中美气候谈判的学者、政府官员、企业家等进行问卷调查,旨在为中美在新形势下的气候合作提出建议。

沈岱波作主旨发言

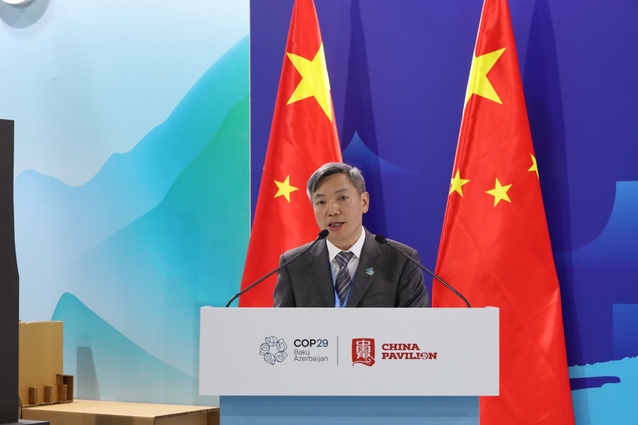

王毅围绕如何加大国际合作,增强全球气候行动合力作主旨发言。王毅在回顾全球气候治理进程的历史之后强调,应打破单边主义,维护多边协议,走向合作共赢,要把雄心目标和务实行动结合起来,通过集体努力实现《巴黎协定》的目标。

王毅作主旨发言

戴比·帕米尔指出,任何一个国家都不能单独行动以应对气候变化,强调英中两国间可以形成有效合作机制。英国在绿色金融、碳交易和基于自然解决方案方面具有丰富经验,中国在以前所未有的速度扩大清洁能源产业规划,在供应链和技术方面取得了巨大进步,两国经验互补,通过强化交流可以为应对气候挑战提供更多创新解决方案。

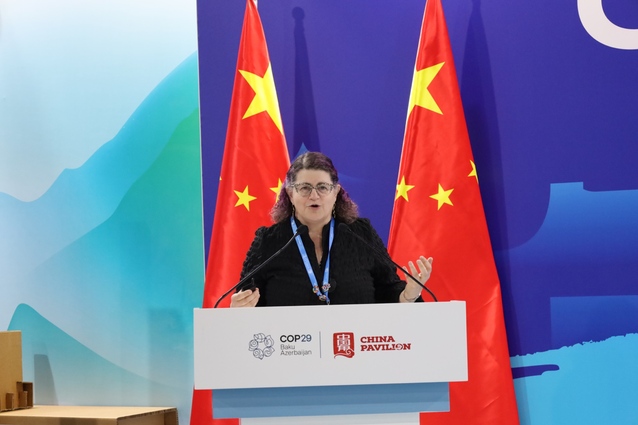

戴比·帕米尔作主旨发言

北京大学光华管理学院院长刘俏教授在题为“碳中和转型与中国经济增长”的主旨发言中强调,实现“双碳”目标应破除关于碳中和常见理解误区,如碳中和只是技术问题、只涉及重碳排放行业、应聚焦生产端、实现碳中和增加经济社会运行成本等。他认为,推动碳中和愿景下经济稳定增长,建立有效碳价形成机制、加大对处于碳生产网络节点位置的行业的投资、改变居民消费和出行等行为方式是当务之急。

刘俏作主旨发言

清华大学环境学院教授王灿分享《2024全球碳中和年度进展报告》的主要发现。该报告通过171个指标构成的“目标-政策-行动-成效”综合体系,系统梳理了各国在目标、技术、资金和国际合作领域的年度进展,并识别出实际行动与碳中和承诺需求之间执行差距以及各国面临的挑战与机遇,结合中国视角和理念,提出了加速全球气候治理、公正转型和可持续发展的政策建议。

王灿作主旨发言

胡彬主持

北京大学碳中和研究院气候未来全球创新实验室主任王彬彬主持“碳中和系统科学与气候治理的未来”环节的嘉宾讨论。陶澍强调,气候变化和空气污染相互作用会导致健康危害,需要更多深入研究。亚米德·德格尼克与联合国可持续发展网络全球气候中心主任、雅典经济与商业大学经济学院教授菲比·匡多瑞(Phoebe Koundouri)分享了各自机构推进气候行动的策略,北京大学碳中和研究院副院长李歆分享了对北京大学碳中和学科建设的思考。北京大学城市与环境学院助理教授王旭辉分享了他的研究团队在碳中和科学方面的最新研究成果。

陶澍发言

“碳中和系统科学与气候治理的未来”环节嘉宾讨论

清华大学能源环境经济研究所副所长滕飞主持了“国家合作强化气候行动”环节的嘉宾讨论,巢清尘、英国气候变化委员会委员斯文佳·塞明斯基(Swenja Surminski)、中国21世纪议程管理中心全球环境处处长张贤、英国皇家国际事务研究所中英气候合作主任郭江汶和北京大学碳中和研究院、能源研究院副院长杨雷就中英气候合作的经验与未来领域展开深入交流,嘉宾们一致认为中英是气候变化合作的重要伙伴,并表示未来可在技术创新、气候风险评估等方面进一步深化合作。

“国家合作强化气候行动”环节的嘉宾讨论

会场现场