高产物选择性电氧化伯醇制羧酸,是一种重要的工业催化反应,常被用于生产大宗和精细化学品。

然而,在认知镍基催化剂的醇类氧化上,面临三大难题:

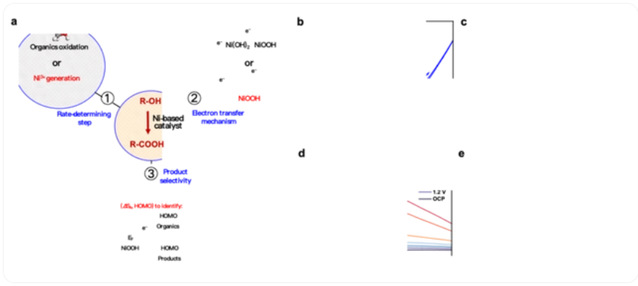

其一,电催化氧化反应速率决定步骤是醇类氧化还是 Ni3+OOH 生成;

其二,电子转移机制遵循 Ni2+(OH)2/Ni3+OOH 氧化还原过程、亦或是 Ni3+ 直接电子转移的非氧化还原过程?

其三,如何理解醇类电氧化的产物选择性?

多年来,南京大学闫世成教授和课题组致力于揭示镍基材料催化有机物电氧化机理,以多种伯醇(甲醇、乙醇、丙醇、丁醇、苯甲醇)氧化为羧酸为例,揭示有机物电催化氧化反应决速步骤、电子转移机制和产物选择性机理。

(来源:Journal of the American Chemical Society)

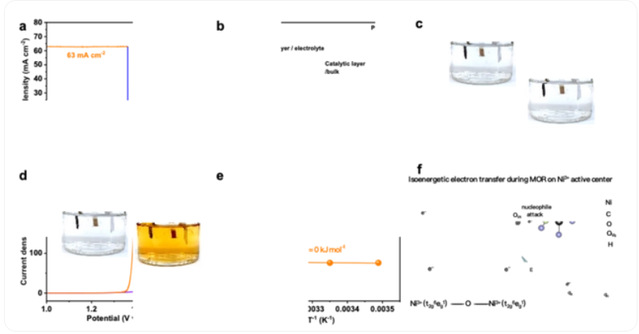

为明确有机物电催化氧化的反应速率决定步骤,他们通过对比水氧化和甲醇氧化的循环伏安曲线、原位电化学 Raman 谱和原位电化学紫外-可见吸收谱,确认了甲醇氧化反应的决速步骤是 Ni3+ 生成,且 Ni3+ 是催化活性物种。

为明确有机物电催化氧化的电子转移机制,他们将实验和理论相结合,明晰了电化学界面 Ni3+ 活性中心直接转移电子机制。

图 | 闫世成(来源:闫世成)

实验方面,他们采用丁二酮肟作为高灵敏的 Ni2+ 络合剂(监测浓度极限 nM,时间尺度 ns),澄清了 Ni3+ 催化中心转移电子是否经由 Ni3+/Ni2+ 变价过程。

研究发现在 Ni3+ 生成电压区域内快速切换电压时,电极恒定氧化甲醇并宏量转移电子,此时探测不到 Ni2+。

然而,在 Ni2+/Ni3+ 氧化-还原电压范围内进行循环伏安扫的过程中,可以探测到 Ni2+,这意味着在甲醇氧化过程中 Ni3+ 转移电子并不经由 Ni2+ 中间价态。

Ni3+ 产生后的电化学阻抗谱突降现象和 Ni3+ 氧化甲醇的活化能为 0,这进一步证明了 Ni3+ 转移电子是类导体行为。

理论方面,认知电化学界面电子转移机制的前提是明晰电化学反应电子转移理论。

加拿大化学家鲁道夫·马库斯(Rudolph A.Marcus)基于电极/电解液界面等能电子宏量隧穿效应和 Franck-Condon 原理对电子转移时间尺度远快于分子构型变化的认知,于 1955-1965 年间提出了 Marcus 电荷转移理论(后于 1992 年获得诺贝尔化学奖)。

上述理论明确指出电化学反应电解液可以看作是连续介电环境,反应分子核坐标波动起源于反应分子与介电环境之间以及与电极活性中心之间的相互作用。

且核坐标波动是化学反应满足能量守恒原理和 Frank-Condon 原理、以及建立等能电子隧穿的基本前提。

在外电压作用下,电极催化中心被逐渐极化到等能电子转移态。同时,反应分子与电解液环境和电极催化中心相互作用,使得其核坐标波动从而达到等能电子转移态,电化学反应因此遵循能量守恒原理和 Frank-Condon 原理。

根据 Marcus 电子转移原理,当电极极化 Ni2+ 到 Ni3+ 等能电子转移态时,甲醇分子也会通过溶剂化效应、及其与活性中心的相互作用,而调整其几何构型从而达到等能电子转移态,进而克服 Frank-Condon 势垒(活化能),以便发生等能宏量电子转移。

可见,从 Marcus 电子转移理论角度分析,在 Ni3+ 氧化甲醇的电子转移过程中,不可能经由 Ni3+/Ni2+ 变价过程传递电子。

如果电子转移导致了 Ni3+ 被还原为 Ni2+,则意味着界面能级发生了巨大的波动,此时电子转移将严重背离 Marcus 电子转移机制。

(来源:Journal of the American Chemical Society)

而在本次研究之中,闫世成课题组发现了反应亲核位点和分子能级热力学组合判据,解释了有机电氧化产物在选择性上的有效性。

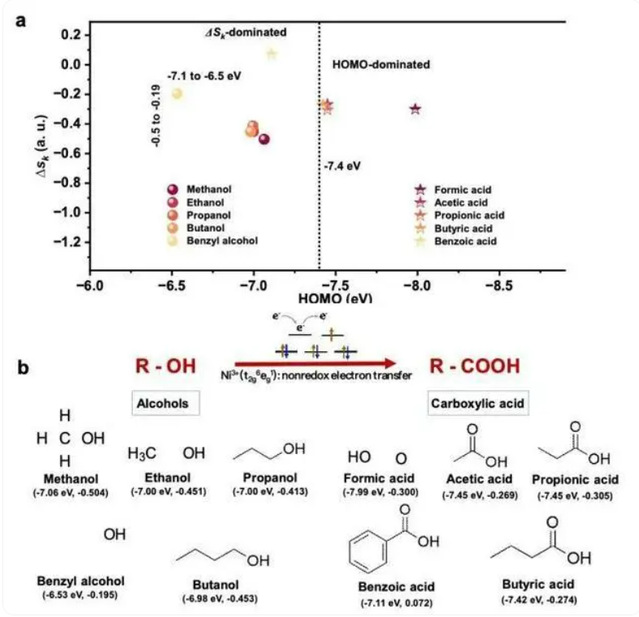

基于他们前期提出的有机物电氧化反应亲核位点和分子能级热力学组合判据,他们利用密度泛函理论计算了分子中原子的双描述符局部软度值(dual local softness,∆sk)。

结果发现,∆sk 值的大小可以帮助判断分子中的亲核原子位。通常,原子的 ∆sk 值越负,代表其成为亲核攻击位点的可能性越大。

计算结果显示,甲醇分子中的羟基氧具有较负的 ∆sk 值,意味着其是亲核攻击位点。同时,电子自旋共振谱证实了 Ni(OH)2 电极中存在大量配位不饱和的 Ni 位点(氧空位)。

这意味着,甲醇分子氧化是通过羟基氧与配位不饱和的 Ni3+ 相互作用建立等能电子转移通道。

此外,对于分子氧化反应来说,其电子是经由最高占据分子轨道(HOMO,highest occupied molecular orbital)能级注入到电极的。

因此,分子的 HOMO 能级和电极费米能级之间的关系,可以作为反应能否发生的热力学判据。

理论计算显示,甲醇分子的 HOMO 能级高于 NiOOH 的费米能级,意味着甲醇分子 HOMO 能级电子化学势足够高,能够驱动电子注入 NiOOH 费米能级,使得甲醇分子氧化。

而甲酸分子的 HOMO 能级则远低于 NiOOH 费米能级,因此得以成为产物而稳定存在。

电化学实验证实,与甲醇氧化为甲酸反应类似,Ni3+ 可以有效氧化多种伯醇(甲醇、乙醇、丙醇、丁醇、苯甲醇)为相应的羧酸。

为此,该团队鉴于(HOMO, ∆sk)组合成功解释了甲醇-甲酸反应选择性的物理本源,他们尝试考察这一组合参数在判断多种伯醇氧化反应选择性的适用性。

理论计算显示,伯醇的羟基氧均为亲核原子位,且所考察的伯醇的 HOMO 能级均高于 NiOOH 的费米能级,这代表着这些醇电化学氧化反应是热力学允许的过程。

然而,产物选择性可以划分为 ∆sk 主控和 HOMO 主控两种类型:甲酸、乙酸、丙酸和丁酸的 HOMO 能级均深于 NiOOH 的费米能级,为 HOMO 主控类型反应;而苯甲酸的 HOMO 能级十分接近于 NiOOH 的费米能级,但其羧基氧的 ∆sk 值为正。

这是由于苯环是强吸电子集团,因此钝化了羧酸集团中的亲核原子,使得 ∆sk 值为正,削弱了亲核作用而使得苯甲酸稳定而作为产物存在,成为 ∆sk 主控型反应。

由此可见,本次研究证明(HOMO, ∆sk)组合可以作为有机物电氧化发生和产物选择性的有效判据。

(来源:Journal of the American Chemical Society)

总的来说,本次发现旨在可视化伯醇在三价镍基催化剂催化下氧化成羧酸的反应,并解决了目前备受关注的电子转移机制争论。

这一发现与分子描述符之间有着极高相关度,提供了清晰明了的镍基伯醇电氧化可行性预测。

当前,高选择性的氧化伯醇制羧酸,在大宗化学品生产和精细化工领域具有重要的应用价值。

特别是在“双碳”战略背景下,发展高产物选择性伯醇-羧酸氧化技术,可以实现零碳排放的化学品制备和制氢相耦合,在规模化储能方面具有重要的应用前景。

具体地,通过对醇制羧酸反应的筛选、和高效能量转换镍基催化剂的开发,可以构建高效节能的、具备高附加值产品的两电极装置。

其中,阳极电解氧化醇生成酸,阴极还原氢离子生成氢气。与电化学水分解相比,阳极上的液体产物代替氧气提高了产物附加值,阴极上的气态氢气更易分离,从而简化了能量转换装置。

而回顾全程,整个研究过程可以分为四个阶段:

首先,发现现象。

该团队的博士生颜元东在做有机物电氧化的探索研究中,他发现实验现象非常有趣。

与水氧化需要满足 Niδ+(δ>3,1.5V 附近) 截然不同的是,尿素、醇等一系列有机物能够在 Ni2+/3+ 变价电位(1.32V 附近)直接发生分子电氧化。

这给课题组带来了一个重要的灵感:镍基有机物电氧化和水氧化的反应机理、反应规律存在潜在的巨大差异。

而这些差异的源头来自于唯二的变量——有机物分子的本征特性和分子能级与镍催化剂能级之间的相互关系。

第二,知识储备。

为了明晰镍基有机物电氧化的反应过程和本征特性,他们做了大量的探索,并逐渐形成了一套研究方法。

比如在探索明晰电化学界面电子转移机制的过程中,他们偶然了解到丁二酮肟分子,其原本的用途是检测和量化痕量的 Ni2+,具有高灵敏性(检测浓度极限 nM,时间尺度 ns)。

而他们在研究活性中心的电子转移机制时,恰恰需要检测是否有 Ni2+ 产生,于是丁二酮肟成为了他们重要的指示分子,帮助他们可视化地观察 Ni2+ 的存在与否。

最终结合其他证据,他们提出了三价镍直接电子转移电催化反应机制。

其次,在研究镍基有机物电氧化的本征特性时,他们急需一种能够量化有机物分子的本征特性和分子与镍催化剂之间的相互关系的理论模型。

但经过调研,目前缺乏充分的、较为完善的描述有机物分子的原子尺度亲核反应位点和分子能级热力学的综合理论模型。

后又经过一番摸索,他们提出了有机物电氧化反应亲核位点和分子能级热力学组合判据[1]。

其中,分子中原子的双描述符局部软度值(dual local softness,∆sk)的大小,可以帮助判断分子中的亲核原子位。如前所述,原子的 ∆sk 值越负,代表其成为亲核攻击位点的可能性越大。

对于分子氧化反应来说,其电子是经由最高占据分子轨道(HOMO)能级注入到电极的,因此分子的 HOMO 能级和电极费米能级之间的关系可以作为反应能否发生的热力学判据。

第三,结果分析。

高选择性地氧化伯醇到羧酸在大宗化学品制备和精细化工领域具有重要的应用价值,于是他们利用前面构建的方法对其进行系统的研究。

研究中,他们也惊喜地发现(HOMO, ∆sk)组合作为 Ni3+ 催化醇-羧酸反应选择性判据时,产物选择性可以划分为 ∆sk 主控和 HOMO 主控两种类型,这与理论分析和实验结果都极为一致。

最后,水到渠成。

罗马不是一天建成的,任何微小的前进都蕴含了科研工作者的大量努力。既是站在过去百年若干优秀的电化学科学家的肩膀上,也是在他们自己的努力之上,有了前面的铺垫,结果幸运地水到渠成。

同时,闫世成认为:

首先,科研需要灵活应变。

比如在做产物分析时,他们需要分析碱液中的甲酸产量,然而他们能够有效使用的色谱柱以中性环境检测为主。

于是他们通过将反应液滴定到中性,再去做产物检测,最终很顺利地得到了甲酸的产量。

其次,科研需要挑战惯性。

他们深知,科学研究的目的是为了发现新的知识和真理,而这个过程往往需要他们摆脱现有的思维定式和观念束缚来思考问题。

在科学研究中,需要不断地提出假设、进行实验,并不断修正他们的观点。这要求他们在面对问题时能够保持开放的心态,勇于接受新事物和新思想的挑战。

如果一直停留在原有的舒适区,不愿意尝试新的方法或观点,那么就无法取得真正的进步。

不论是提出电催化反应高价活性中心直接电荷转移机制,还是提出有机物电氧化反应亲核位点和分子能级热力学组合判据,他们都在尝试突破思维惯性,以客观的实验结果为根本、前人的理论研究为参考,不断地为科学研究的知识库提供新的思维和认知。

最终,相关论文以《三价镍催化醇电转化为羧酸》(Trivalent Nickel-Catalyzing Electroconversion of Alcohols to Carboxylic Acids)为题发在 JACS,颜元东是第一作者,闫世成担任通讯作者。

图 | 相关论文(来源:JACS)

如前所述,本次工作以伯醇氧化为羧酸为例,揭示了有机物电催化氧化反应决速步骤、电子转移机制和产物选择性机理。

而有机物的种类非常丰富,各种官能团的特性又千差万别,探索有机物电氧化反应的基本规律是推动这一技术在规模化储能领域应用的基本前提。

因此,他们将扩展本研究的方法论,继续阐释多种有机物电催化氧化反应决速步骤、电子转移机制和产物选择性机理。

参考资料:

1.Nat. Commun. 2023, 14, 7987

2.Y.Yan et al. Trivalent Nickel-Catalyzing Electroconversion of Alcohols to Carboxylic Acids. Journal of the American Chemical Society2024, 146, 7, 4814–4821. https://doi.org/10.1021/jacs.3c13155