中国新能源汽车首破年度1000万辆

11月14日,2024年中国新能源汽车1000万辆达成活动,在湖北武汉举行。

此次活动是在工信部指导下,由中国汽车工业协会主办。

随着10余家车企的整车下线,中国新能源汽车迎来年产1000万辆的荣耀时刻。我国是全球首个新能源汽车年度达产1000万辆的国家。

统计数据显示——

2013年是中国新能源汽车产销量纳入统计体系的第一年,当年的产量仅有1.8万辆。

到了2018年,年产量达到百万辆级。

再到2022年,年度达产超过五百万辆。

直到今天,首次突破了1000万辆的里程碑,在距离年底还有一个半月时间就比去年全年958.7万辆的产量增长了4.3%。

专家预计,这一数字到年底还有望超过1200万辆。

十年来,在国家战略的指引下,近百项鼓励政策先后出台,产品技术不断更新迭代,基础设施保障也日渐完善,共同推动中国新能源汽车产业实现了跨越式发展,从市场化、产业化,到规模化、全球化,不断迈上更高台阶。未来,中国新能源汽车产业不仅在数量上实现飞跃,更将在质量上不断突破,为全球新能源产业贡献更大的中国力量。

上海环境能源交易所:

【周报】全国碳市场每周综合价格行情及成交信息20241202-20241206

本周全国碳市场综合价格行情为:最高价102.50元/吨,最低价98.44元/吨,收盘价较上周五下跌1.41%。

本周挂牌协议交易成交量2,724,115吨,成交额271,327,920.48元;大宗协议交易成交量13,528,033吨,成交额1,308,446,615.60元。

本周全国碳排放配额总成交量16,252,148吨,总成交额1,579,774,536.08元。

2024年1月1日至12月6日,全国碳市场碳排放配额成交量129,532,670吨,成交额12,307,789,786.52元。

截至2024年12月6日,全国碳市场碳排放配额累计成交量571,155,281吨,累计成交额37,226,940,305.80元。

上海环境能源交易所:

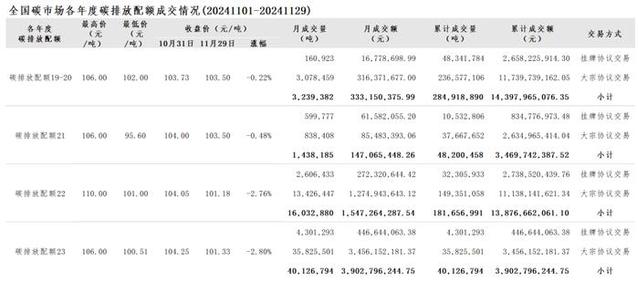

【月报】全国碳市场每月综合价格行情及成交信息20241101-20241129

本月全国碳市场综合价格行情为:最高价106.02元/吨,最低价100.53元/吨,收盘价较上月最后一个交易日下跌1.57%。

本月挂牌协议交易成交量7,668,426吨,成交额797,325,461.99元;大宗协议交易成交量53,168,815吨,成交额5,132,950,894.55元。

本月全国碳排放配额总成交量60,837,241吨,总成交额5,930,276,356.54元。

2024年1月1日至11月29日,全国碳市场碳排放配额成交量113,280,522吨,成交额10,728,015,250.44元。

截至2024年11月29日,全国碳市场碳排放配额累计成交量554,903,133吨,累计成交额35,647,165,769.72元。

国内在建单机规模最大塔式光热发电项目并网发电

11月30日,在甘肃省酒泉市阿克塞县,国内在建单机规模最大的塔式光热发电项目——汇东新能源光热+光伏试点项目实现全容量并网发电,标志着国家首批“沙戈荒”项目中规模最大的塔式光热项目正式投产。

阿克塞汇东新能源光热+光伏试点项目位于阿克塞县四十里戈壁千万千瓦级太阳能热发电基地内,是我国首批光热+示范电站,总投资50.6亿元,规划总装机750兆瓦,其中光热110兆瓦、光伏640兆瓦,光伏部分已于8月17日建成并网。项目并网发电后,可实现年均上网电量17亿千瓦时。

电力灵活性调节能力如何跟上转型步伐?

“到2030年,中国电力系统灵活性需求将达到2022年的3倍以上,因此市场建设也应与时俱进,跟上以风光为代表的清洁能源扩张步伐。”国际能源署在近日发布的《满足2030年中国电力系统灵活性需求:“十五五”规划电力市场政策工具箱》中做出如此预测。

高间歇性、随机性、波动性的新能源发电占比逐年升高,以传统火电、抽水蓄能、新型储能、虚拟电厂、需求侧响应等手段为代表的灵活性调节资源需求快速增长。业界普遍认为,要跟上清洁能源发展步伐、保障电力系统安全低碳转型,加快建设全国电力交易体系、形成合理的价格机制将是推动灵活性调节资源发展的关键所在。

氢能发展与应用的实践与挑战

氢能源已在全球应对气候变化和碳减排中成为备受瞩目的焦点,也是建设新型能源体系、推进能源绿色低碳高质量发展的关键选择。欧洲、美国、日本和韩国等先进经济体已纷纷制定氢能源发展蓝图,推动产业迅速扩张。在我国,氢能源同样占据国家能源战略的重要地位。随着《氢能产业发展中长期规划(2021~2035年)》的发布,构建一套清洁、低碳且成本优化的氢能“制储输用”全链条体系,可以为全球气候治理贡献中国智慧和中国力量。