因地制宜培育发展新质生产力,是长三角作为高质量发展“动力引擎”的内在要求。进入新发展阶段,我国要素禀赋优势发生显著变化,新型生产要素的巨大潜能正加快释放。为探寻长三角区域新质要素协同的有效路径,上海中创产业创新研究院推出“新要素·新动能”研究系列,基于金融、数据、算力、人才、技术等新要素、新动能的视角,研判趋势、解码经验、探索路径,为长三角加快区域融合、协作发力,共同释放新质生产力潜能提供参考和借鉴。本篇为系列文章第三篇。

国家数据局等17部门联合发布的《“数据要素×”三年行动计划(2024—2026年)》,提出要“强化区域联动,支持长三角、粤港澳、京津冀等区域,推动产能、采购、库存、物流数据流通”。中办、国办发布的《关于加快公共数据资源开发利用的意见》再次强调要“推动区域数据协作”。国家数据局印发的《可信数据空间发展行动计划(2024—2028年)》,明确“鼓励因地制宜建设产业数据专区,探索建立分建统管、跨域协同的数据空间运营模式”,并于文件中5次强调了要推进数据的跨域共享。国家数据局综合司在开展行业可信数据空间试点中,强调“促进数据资源跨域共享和高效对接,构建高价值行业数据库、知识库、模型库”。

顺应产业逻辑、打破区域壁垒,推动数据要素沿着产业协同脉络、沿着技术创新体系、沿着供应运输网络,加快渗透、流动、共享、赋能,将是释放数据要素价值、激活产业活力的重要路径。长三角三省一市在数据要素发展方面,各自形成了独特的产业、技术、平台和制度优势,有条件、也有望率先打造产业数据跨区域共享的可行模式,形成全国产业数据要素流通共享的源头引擎,并将对加快培育全国一体化数据市场,数据驱动区域数字经济高质量发展起到积极带动作用。

一、为什么长三角产业数据共享十分重要?

从现实需求来看,是长三角产业面向数智时代,“质”上再爬坡、“量”上再攀高的必然选择。近年来,三省一市产业协同已经取得了良好成效,但在面向数字时代加速向智能时代迈进的关键阶段,仍需充分发挥数据要素的凝结力、驱动力和配置力,加快区域产业量质齐升。

1、更加紧密的产业赛道纵横衔接,对于上下游之间、跨区域之间的协作水平、响应速度和供应效率等提出更高要求,亟需释放数据的全链赋能和资源整合作用,驱动产业网络从静态协作转向动态协同。近年来,三省一市在生物医药、人工智能、集成电路、新能源汽车、船舶航空、高端装备等领域产业协作和联系持续紧密,已成立19个细分赛道产业联盟,区域闭环不断增强。例如,机器人领域,已实现“全长三角造”能力;新能源汽车领域,已实现“4小时产业圈”(全国每生产10辆新能源汽车中就有4辆来自长三角)以及港口联动“出海”。

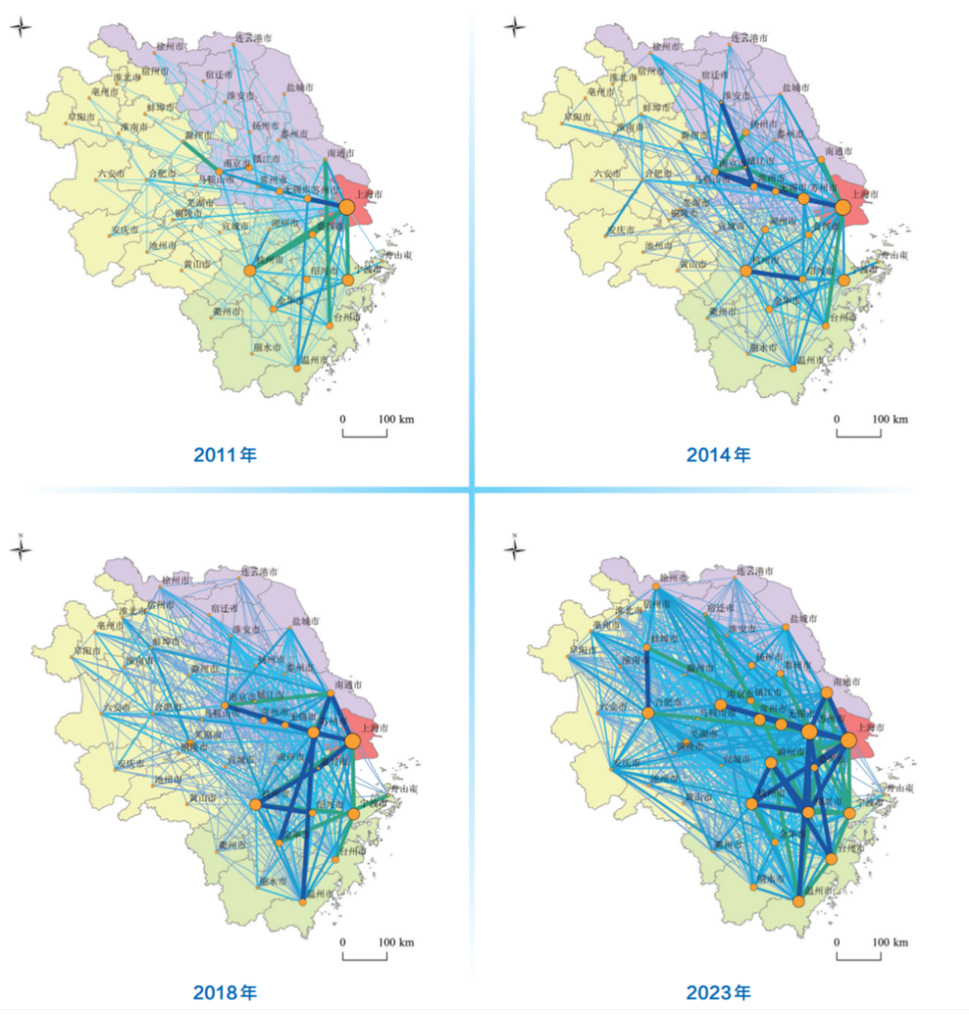

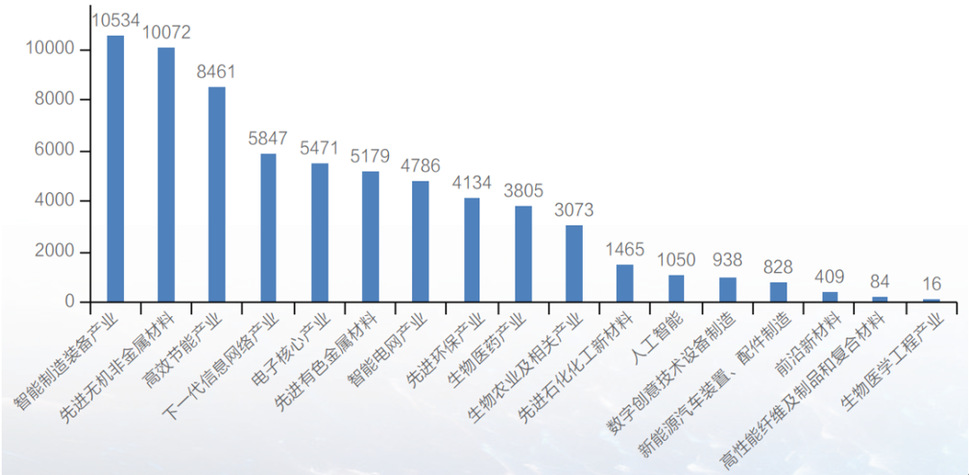

2、更加深入的产业创新网络协同,对于融合创新催生颠覆性技术、优化转移转化链条、提升产业化效率等提出更高要求,亟需数据要素释放乘数效应激发AI4S、AI4E创新空间。2011年-2023年,长三角专利转移数量已超5万件,已成形了上海、杭州和苏州等创新枢纽。上海张江、合肥综合性国家科学中心“两心同创”(“量超融合”实现突破),张江实验室、合肥实验室、苏州实验室、之江实验室集群发展,G60科创走廊九城联动,沿沪宁产业创新带加快建设,长三角跨区域创新联合体携手攻关,超4.6万台(套)大型科学仪器实现开放共享。

图1:长三角城市间专利转移空间演化示意

数据来源:《长三角区域协同创新指数2024》

图2:2011-2023年长三角三省一市间专利转移领域和数量(件)数据来源:《长三角区域协同创新指数2024》

二、长三角产业数据共享有哪些基础?

1、机制层面,数据要素共享合作稳步推进

2024年11月,上海、江苏、浙江、安徽三省一市数据管理部门建立长三角数据专题合作机制,首次明确加快推进长三角在数据领域的一体化。三省一市运用区块链技术,联合推广跨境电子发票互操作、共同搭建长三角区域-新加坡贸易物流数据合规通道,提高跨境交易效率。松江、杭州、苏州、合肥等10城(区)建立数字长三角共建联盟,合力推动区域数据要素互联互通等,探索长三角数字化转型统一标准体系建设。湖州、上海青浦区、杭州、南京、合肥等8城(区)发起长三角双碳领域数据要素发展一体化合作倡议,探索数据治理、数据流通及产品资产化。

2、产业层面,数据产业协同水平不断提升

近年来,长三角数据产业基础不断夯实,据中国经济信息社《全国数据产业地图(2024)》,长三角已成为全国数据产业发展最活跃的地区,企业数量占全国总量15%,在数据要素产业发展、市场建设和基础设施等方面持续加强互联互通,为数据产业协同发展奠定了良好基础。全国数据集团联盟首批21个省市成员中5家来自长三角,将带动区域数据企业合作与产业发展。公共数据开放水平较高,据复旦大学数字与移动治理实验室联合国家信息中心联合发布的2024开放数林指数,全国公共数据综合开放水平排名前50中有15个城市来自长三角。

图3 主要城市群数据产业企业占全国比重

资料来源:中国经济信息社《全国数据产业地图(2024)》

3、平台层面,数据流动节点枢纽加速建立

长三角工业互联网、智慧工厂等建设加速,为数据在产业链、供应链流动搭建了重要的节点枢纽。2024年11月,工信部发布“5G+工业互联网”融合应用试点城市,上海、南京和宁波作为首批入选城市。目前,上海已经形成了以“工赋链主”企业为核心带动的发展模式,工业互联网应用水平和应用普及率均呈现双增长趋势,总体应用水平达到41.5%(较2020年提高了9.5%),应用普及率达到33.7%(较2020年提高了15.6%)。

4、底座层面,数据互联互通基础持续夯实

率先探索区块链跨区域应用,联合打造长三角科技创新链,实现科技创新券业务数据跨地区互通,并将建设支持共建链和跨链模式的长三角政务区块链基础设施、探索依托浦江数链能力打造长三角文旅链、共建长三角农产品溯源链等,持续推动长三角地区产业创新和数据的跨区域协同。启动长三角枢纽“1+4”算力平台互联互通工作,加快长三角“跨地域、跨主体、跨架构”算力一体化,实现应用数据智能调度等。截至2023年,长三角已建成12个国家级数据中心集群,占全国总量的28%,为数据互联奠定物理基础。

专栏1 长三角枢纽“1+4”算力平台

“1”即长三角(上海)算力互联互通平台。在工业和信息化部指导下,由上海市通信管理局统一部署,工业和信息化部上海互联网交换中心承建运营,中国信息通信研究院提供算力互联解决方案,兼具监督管理能力与产业服务能力的算力互联网载体。将在长三角地区形成“跨地域、跨主体、跨架构”的算力资源标准化互联互通,实现算力资源高效供需匹配,应用和数据在智能流动互通、迁移计算,提升长三角区域算力供需匹配效率和能级。

“4”分别为上海算力交易平台,可为算力供需双方提供“中立、开放、公平、可信”的算力交易环境;苏州市公共算力服务平台,以打造算网一体化为目标,逐步发展成全国算力网络重要的枢纽节点;阿里云长三角智能计算(嘉善)算力基地,定位“公共云+AI算力”协同发展,将建设万卡级智算集群,助力实现“大算力孵化大模型、大模型带动大产业、大产业促进大发展”的良性循环;长三角枢纽芜湖集群算力公共服务平台,可为各类场景提供一站式算力调度解决方案,实现“算力一网化、统筹一体化、调度一站式”。

三、如何释放上海数据要素枢纽功能、

加强长三角产业数据协同共享?

近年来,上海全力推进数据要素市场建设、深化数据资源利用开发、推进“数据要素×”应用示范,加速汇聚全球数据要素和创新生态,数据要素枢纽功能逐步增强。同时,与长三角主要城市之间产业协同发展态势良好,并在部分领域形成主导地位,将对于强化长三角产业上下游数据互联互通、共享利用起到重要的龙头辐射作用。

1、聚焦重点领域,引领打造长三角行业数据空间

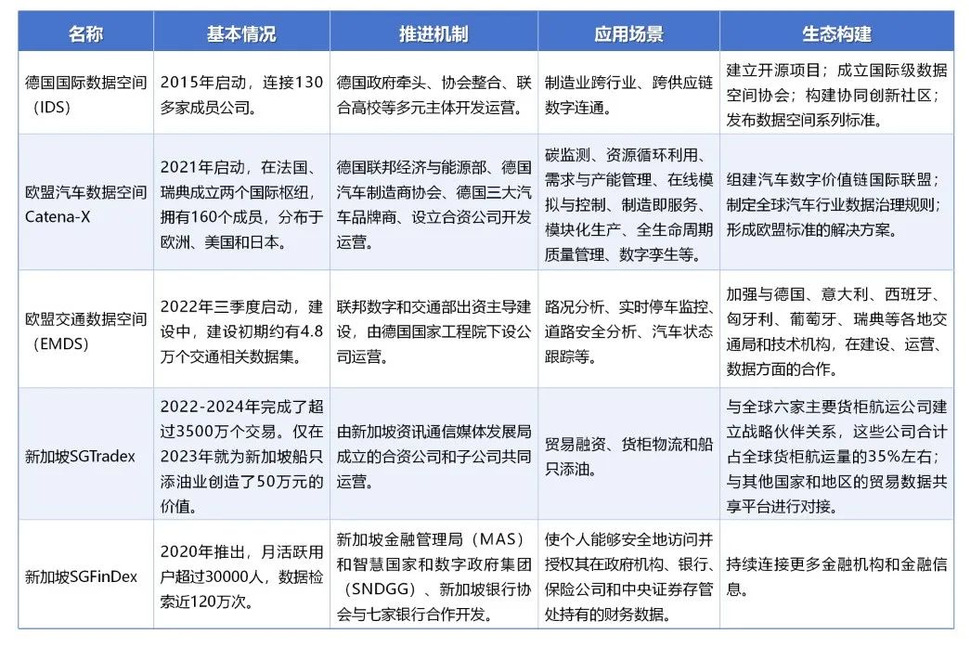

聚焦产业数据流通共享需求,挖掘跨域共享场景。聚焦集成电路、人工智能、汽车、生物医药、金融等区域产业数据交互需求高且长三角具备优势的产业领域,开展长三角行业数据空间试点。

支持以产业龙头企业、龙头数商企业等牵头,依托长三角产业联盟,支持合作国际数据空间协会IDSA等国际组织,联合长三角上下游关联企业共同开展数据可信共享技术架构和解决方案研发,共建场景驱动、技术兼容、标准互通的行业数据空间,探索共享、交易、等价交换的多种数据交互模式,积极推动数据空间用例开发,促进行业大中小企业数据共享共用。

表1 部分国际行业数据空间建设内容汇总

制表:上海中创产业创新研究院

2、瞄准技术前沿、带动创新长三角大科学设施创新实验数据联动方式

支持大科学设施在保障数据安全的前提下,探索围绕禁止开放、有条件开放、无条件开放等级,建立长三角科学数据分类分级开放共享机制,充分释放大科学设施实验数据价值。

依托上海“大科学装置管理中心”,探索建设长三角大科学设施数据服务平台,整合区域大科学设施数据,对内支持大科学设施间数据的规范性交换共享,对外提供高价值的实验数据集、数据分析、计算模拟等多元服务。

专栏2 国际大科学设施数据开放共享主要做法

建立开放数据平台并提供共性支撑工具,欧洲核子研究中心(CERN)推出开放数据平台(Open Data Portal) ,在遵循特定规则前提下(例如,LHC的数据在公开前需要在数据存储中心先保留3年),主要由政府资金维持数据平台的开放和持续更新,为用户提供不同设施产生的实验数据集,以满足研究需求。同时,还提供相关的元数据、文档、软件和分析工具等附加资源,更好支撑用户理解数据背景、实验设计和处理方法。

建立集成数据分析和处理系统,全超导托卡马克核聚变实验装置(EAST)出台《数据与资源共享实施细则》,采取授权方式面向国内外用户开放共享数据资源,建立集成化的数据分析和处理系统,提供多种数据访问工具,支持国内外用户在任意地方可登录服务器直接运行EAST数据处理程序和软件。

3、发挥平台优势,共建长三角数字供应生产网络

放大产业领军企业作用,支持共建长三角行业性工业互联网平台,延伸建设“链主工厂”“云端协同工厂”“数字化车间”等,培育长三角区域信息共享、资源协同、统筹调度的行业级智能工厂网络,促进网络节点主体间的数据互联互通和协同共享。

支持链主企业打造智慧供应链创新模式,整合长三角供应链环节的“小链主”和核心供应商,打造研发设计、采购排产、生产制造、仓储物流、产品服务等各环节数字化应用集成互联、全价值链协同的长三角智慧供应链平台体系,赋能产业链上下游间数据联通与信息共享,促进订单共享、资源共用、产能互助。

4、激活行业语料,联合推进垂类大模型产业应用

针对当前我国行业高质量语料稀缺的现实问题,建议发挥央企和行业龙头企业作用,联合长三角科研院所、上下游企业共同提炼行业工艺技术、运营管理、行业知识与模型等,共建科学智能、自动驾驶、具身智能、智能制造和金融领域的“语料库”,助力垂类大模型在重点领域的创新应用。

探索共建长三角人工智能数据训练基地,把握国家高新区人工智能产业协同创新网络建设契机,支持张江高新区与南京高新区、苏州工业园区、杭州高新区、合肥高新区等联合建立长三角人工智能数据训练基地,搭建长三角人工智能数据要素流通管理平台、数据标注平台及大模型训练平台等。

参考文献:

1、上海市科学学研究所等,《长三角区域协同创新指数2024》,2024年6月.

2、中国经济信息社,《全国数据产业地图(2024)》,2024年10月.

3、宋大成等,国外重大科技基础设施开放共享模式比较及对我国的启示,《中国科学院院刊》,2024年第3期.

4、吕指臣等,数据空间建设:理论逻辑、发展现状与实践路径,北京工业大学学报(社会科学版),2024年9月.